日本中で愛用される便利なはんこ、シャチハタネーム9。

選べるボディーカラー 19種類

ブラック

ペール

ピンク

ペール

ブルー

ペール

イエロー

ペール

グリーン

ホワイト

W

ホワイト

ピンク

ホワイト

ブルー

ホワイト

イエロー

ホワイト

グリーン

※画像はお客様の環境により、実際の商品と色が若干異なる場合がございます。

近世以降は『うすべに』

とも読まれます。

紅は、キク科ベニバナの

花びらから色素を抽出した

赤色系の染色の色。

一般に紅色の色合いの

形容として用いられ、

桃色に近い色から、

赤みの強い色まで

幅広い色をさす。

桜鼠(さくらねず)とは、

薄めの紅色が灰色もしくは

薄墨がかって、かすかにくすみを得た淡い桜色です。

墨染めの桜色。

色の名前に鼠が付く名前は

江戸時代初期頃から見受けられますが桜鼠の色の名前が用いられるようになったのは元禄期以降と思われます。

灰白色

(はいじろいろ、はいはくしょく)とはほのかに灰色を含んだ白色。

ほかに形容しがたい白に

近い色をさし、

一見すると白に見えるが白ではない色の総称。

浅葱鼠(あさぎねず)とは曇り空に近い青緑色を

おびた渋めの鼠色。

色の名前は『浅葱色(あさぎいろ)』がかった『鼠色( ねずみいろ)』から成り立ち、鼠色が流行した江戸時代に生まれた色名。

鼠色の系統に属するが、どちらかといえば鼠色がかった浅葱色といえる。

青鈍(あおにび)とは、

淡く墨色ががかった青色。

青色に墨系の染料を合わせ鉄で媒染した色。

平安時代の王朝文学のなかで、墨染、薄墨とともに

無彩色系の色を表わすのに

用いられた。

桜は、春の花、

そして日本の国花として

たいへん親しまれています。

桜は、一斉に咲き誇る姿から

桜を用いた文様には

「繁栄」や「豊かさ」の意味が込められています。

青海波は、穏やかな波がどこまでも続いている様子を模様表しています。

発症は、古代ペルシャともいわれています。

『青海波』という雅楽を舞う人の衣装の柄に波の模様が描かれており、名前はこの雅楽に由来すると言われています。

紅葉は桜と並んで、

秋の季節を象徴する

文様です。

また葉の色が

変わることから

変化を表している

縁起柄といわれています。

雪華柄は、雪の結晶を配した模様で、雪の結晶が六角形をしていることから、雪を花に見立てて名づけられました。

雪がたくさん降ると

豊作になると信じられていたことから、この模様には五穀豊穣を願う意味もあると言われています。葱色といえる。

用途の広い、ポピュラーサイズのネーム印。

デスクやバッグの中に常備する1本としてもオススメです。

●ホルダー・シース・印面キャップにPBT再生樹脂を使用。

●リングクリップにABS再生樹脂を使用。

Xスタンパーは、インキを内蔵したスタンプ台不要の浸透印。

連続なつ印の使いやすさはもちろん、印面には耐久性に優れた特殊ゴムを使用していますので、インキを補充することにより繰り返し使い続けることができます。

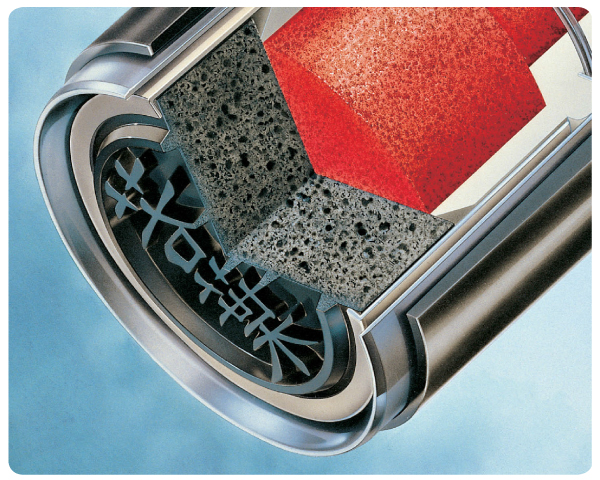

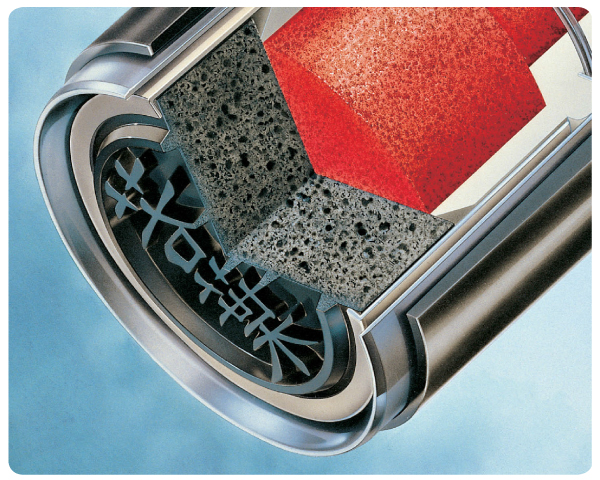

Xスタンパーの秘密

- ボディー内部の、無数の連続気孔を有する特殊なスポンジ体で多量のインキを内蔵しています。

- 印字体に特殊耐油性ゴム(印面に近づくにつれ気孔が細かくなる)を採用。つねに最適な量のインキが印面に染み込むようになっており、連続なつ印が可能です。

※球面や凸凹した面には、なつ印できません。

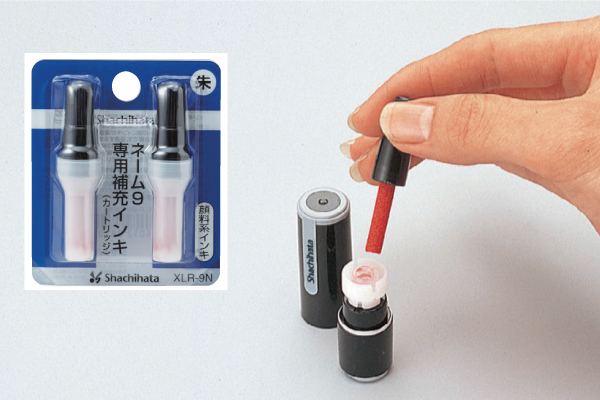

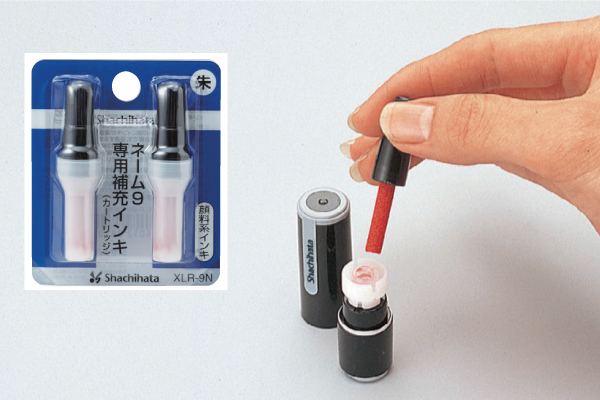

インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

ホルダーを外して、インキカートリッジを新しいものと差し替えてください。

●補充インキ:XLR-9N

※出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

選べる書体 10種類

楷書

(標準書体)

行書

レイ書

古印

明朝

角ゴシック

丸ゴシック

てん書

勘亭流

クラフト墨

※レイ書体で「しんにょう」の注意

一点しんにょう

二点しんにょう

レイ書体の「しんにょう」は、

「一点しんにょう」の場合、点が3つのように見えます。

「二点しんにょう」の場合、点は2つのままです。

また、レイ書体にかかわらず「辻」「樋」の文字は「しんにょう」の点の数を「旧字体コード」欄にご記入ください。

楷書体は、隷書体から変化した、筆運びが明確な筆文字書体です。明快で厳格な雰囲気を持つ筆文字書体として、日常多く使われています。シヤチハタの伝統的な手書き楷書体をベースに、「暖かみ」や「柔らかさ」が感じられる楷書体です。

行書体は、楷書体を早書きした形で、簡潔で流麗、なめらかで力強い筆運びの書体です。年賀状、会社の代表社名などに多く使われています。大ぶりで、流れるような行書体は、印判ならではの重厚感を醸し出しています。

隷書体は、今から2000年も前の、中国の漢時代に生まれ育った書体です。ルーツはてん書体でそれを実用的に簡略したものです。波打つような横線のうねり、伸びやかさと力強さのあるはね、装飾的な払い出しなどの独特の書きぶりを残しながら、大ぶりで読みやすさを加えた隷書体です。

古印体のルーツは大和古印と呼ばれている奈良時代の寺社印で、日本で進化した独特の印章用の書体です。程よい虫喰い、墨だまりが風雅な趣を醸し出す奥深い書体です。どっしりとした文字バランスとスッキリとした筆書きの風合いが重なった書体です。

明朝体は印刷用として誕生した書体で、現在では本文用の書体として新聞や書籍等でもっとも多く使われています。特に横棒が太い書体を基本にしているため、小さな文字でもスタンプとしてキレイに再現できます。

ゴシック体の歴史は比較的浅く1880年頃からだと言われています。角ゴシック体は線画が全て均一の太さに見えるように制作されており、主にタイトルや註釈等に使われることが多いです。シヤチハタでは、大ぶりでレイアウトがキレイにそろう角ゴシック体を使用しています。

角ゴシック体の線画の角や両端を丸くしたものを丸ゴシック体といいます。あたたかさや優しさを印象づける書体の特徴から、日常よく見る広告やチラシ、道路標識などに適しています。シヤチハタでは大ぶりで天地・左右がキチッとそろう丸ゴシック体を使用しています。

書体のルーツにあたる書体で、「大てん」「小てん」「印てん」といくつかの種類があります。その中でも、「小てん」を印章の枠にうまく収まるよう正方形に近づけた「印てん」を使用し、社印などにも使いやすいものになっています。

勘亭流とは江戸文字の1つで、太くうねりのある筆運びで、芝居などの看板に使用されるものとして江戸時代後期に誕生しました。 「鯱旗勘亭流」は現代での可読性を重視したデザインに加え、文字が太く強く書かれているため、「和」を印象付ける使い方に適しています。

クラフト墨はダイナコムウェア 株式会社に使用許諾を受けた 書体です。 個性的でかわいい書体ですが、 通常行業務に使用するのには、 不向きな一面もある書体です。

選べるレイアウト 6種類

たて1行

たて2行

よこ(→)

よこ(←)

よこ2行

添え字

選べるインクカラー 6種類

朱色(標準色)

くろ

あい色

あか

みどり

むらさき

・インキの標準色は朱色となります。

朱色以外のインキ色をご希望の場合はご希望のインキの色をご記入ください。

(インキの色は、朱色・黒色・藍色・赤色・緑色・紫色からお選び下さい)

発送までの納期

「銀行振込」「郵便振替」「コンビニ決済」の場合、ご入金確認後、3営業日以内に発送いたします

「代引き」「クレジット決済」「後払い決済」の場合、注文確定後、3営業日以内に発送いたします

旧字について

旧字のままご入力されると、文字化けやシステムエラーになる場合がございますので

お手数をお掛けいたしますが、旧字コード表より旧字コードをご入力ください。